Recensione del libro “Quando viaggiare era un’arte – Il romanzo del grand tour” di Attilio Brilli.

Spostarsi oggi in luoghi lontani o vicini, in balia non solo di piacevoli cambi di scenario ma anche di inconvenienti e fatiche, è una consuetudine (per il turista nonché per il pendolare). Per lo più contiamo i giorni di vacanza sulle dita di una mano: era così anche un tempo?

Il viaggio di piacere o meglio il Grand Tour, intrapreso dai giovani figli dell’aristocrazia europea, era considerato un’esperienza di crescita e acculturamento, e in media durava anni interi. Tour, perché quello intrapreso tra Seicento e Ottocento era un vero e proprio “giro” che cominciava e finiva in patria, passando per le maggiori città europee, in particolare francesi e italiane.

Come ci racconta Attilio Brilli in Quando viaggiare era un’arte – Il romanzo del Grand Tour, edito da Il Mulino nel 2017 (la prima edizione è del 1995), i viaggiatori mossi da curiosità andavano in cerca delle opere d’arte e della bellezza dei paesaggi, ma si interessavano anche dello studio degli usi e costumi dei popoli che incontravano e delle forme di governo adottate nei vari Stati. Non erano soli: si facevano accompagnare da tutori, compagni di viaggio e a volte anche rinomati pittori che potessero immortalare l’esperienza, tramite un pennello al posto dell’abusato odierno telefonino. L’obiettivo era anche quello di “educare lo spirito alla conversazione e ai rapporti umani, svezzandoci dalla compagnia di zii e nonni”, come dice lo scrittore Laurence Sterne in The Prodigal Son.

Attenzione però alla compagnia di cui circondarci, ci avverte François Misson:

“…queste unioni vanno soggette alle stesse regole dei matrimoni nei quali, allorché gli umori non combaciano, sarebbe stato meglio non procedere ad alcun appaiamento. Alcune persone sono mosse da vivissima curiosità, vogliono veder tutto e tutto osservare con meticolosità, non si curano di buscarsi violenti acquazzoni, né di arrivar tardi per il pranzo, purché riescano ad effettuare qualche scoperta e trarne profitto. Altre persone viaggiano invece con i paraocchi, non interessa loro né di leggere iscrizioni, né di visitare biblioteche, purché siano in grado di procurarsi un buon letto e un pasto caldo. Pertanto, prima di mettersi assieme per via, bisogna conoscersi a fondo.”

Dopo una parte introduttiva sulla storia del Grand Tour, Brilli ci porta all’interno dell’esperienza vera e propria. I titoli dei capitoli parlano da soli: Itinerari, stagioni e luoghi di sosta, Arredi e corredi, Le ore in carrozza, Stazioni postali, locande e ostelli. Gli aneddoti ci vengono forniti grazie alle parole appuntate da viaggiatori come lo scrittore Horace Walpole, il politico Edward Gibbon, il poeta Thomas Gray, accanto ai forse più conosciuti Joseph Addison (Remarks on Several Parts of Italy, 1705), Laurence Sterne (Sentimental Journey, 1768 disponibile online su Project Gutemberg), Washington Irving (Tales of a Traveller, 1822), e molti altri, tra cui alcune donne come l’irlandese Lady Blessington, la francese Madame De Staël e la romanziera inglese Mary Shelley.

Si viaggiava in carrozza, mezzo che poteva anche rompersi all’improvviso di notte sotto la pioggia, guadando i fiumi per la mancanza di ponti, procedendo a un massimo di 20 km all’ora e con l’obbligo di fermarsi diverse volte al giorno per far riposare i cavalli (o cambiarli, se disponibili, alle stazioni di posta). Il ritmo del viaggio era lento, di una lentezza ora inimmaginabile, tanto che i passatempi preferiti, in mancanza di interlocutori, erano osservare il paesaggio, dipingere e leggere.

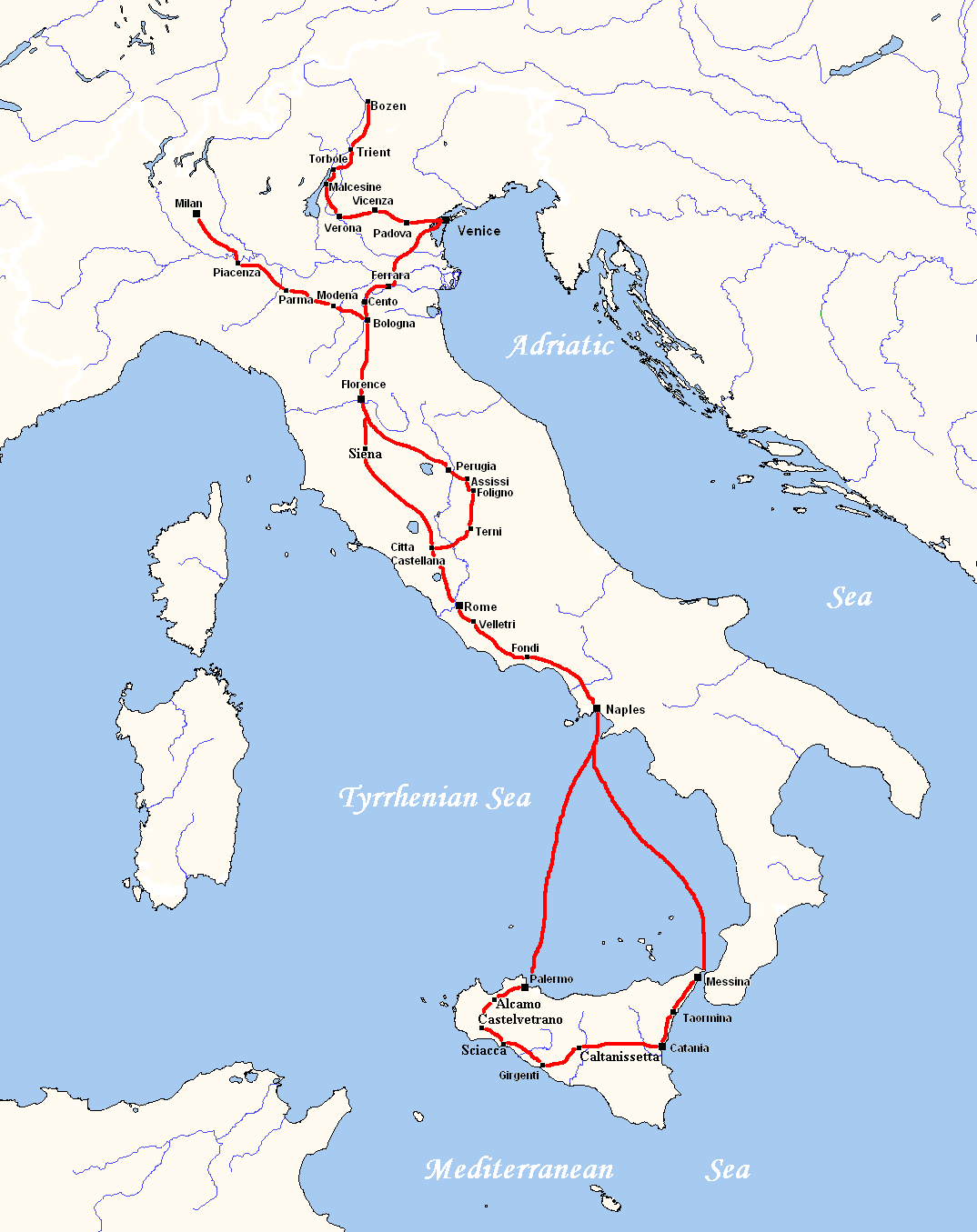

Il viaggio, per gli inglesi, cominciava nei porti sullo stretto della Manica: a seconda dello spazio e del tempo a disposizione, la propria carrozza veniva caricata intera sul battello senza doverla smontare. Da Calais, dove chi non aveva il mezzo poteva noleggiarlo, si andava verso Parigi e poi Lione. È l’Italia, con le sue città più conosciute, la regina delle mete turistiche di quegli anni: i grandtouristi raramente deviano dai tragitti principali che non siano di grande fama. Quali sono le cinque cause che attirano il visitatore da noi? Sir Thomas Palmer le sintetizza così: “il clima, le antichità, le corti, le forme di governo, le università”. A distanza di centinaia d’anni, direi che ancora oggi le prime tre hanno mantenuto il podio.

Chi arriva da oltralpe e deve valicare le montagne, è costretto invece a smontare la carrozza in pezzi, che vengono caricati su slitte e portantine dai montanari (ora sarebbero “operatori turistici”) che si fanno pagare per il trasporto, e rimontarla a valle. I passi più frequentati sono quello del Brennero, collegamento con i paesi germanici, e il Moncenisio che porta in Francia. I porti francesi dai quali ci si imbarca per l’Italia, invece, sono quelli di Marsiglia e Nizza. L’unica alternativa è la cosiddetta “via della cornice”, un’insidiosa mulattiera che portava da Nizza fino alla costa ligure, aggirata anche dai più temerari.

Alcuni eventi in particolare erano considerati da non perdersi: il carnevale a Venezia, la Settimana Santa a Roma e l’ottava del Santo Sacramento a Bologna. Tra gli ammonimenti figurava quello di evitare la stessa Roma durante la canicola e cercare di non ripetere due volte lo stesso percorso, all’andata e al ritorno, un lusso che oggi raramente ci si può permettere.

Le maggiori tappe sono Venezia (raggiungibile solo via acqua), Padova e Verona, Parma, Piacenza e Bologna, Genova, Lucca e Firenze (la più amata dagli stranieri), Arezzo, Perugia, Foligno e Terni, e l’immancabile Roma. Molto battuta era anche la Via Francigena che da Firenze portava a Roma attraverso Siena, Radicofani e Viterbo. Napoli, all’epoca più popolosa di Parigi e Londra, assieme a Paestum era il capolinea di molti viaggiatori: pochissimi quelli che si avventuravano più a sud verso Puglia e Calabria, e attraversavano lo stretto per la Sicilia. Lo stato disastroso delle strade e la mancanza di locande sono i motivi che li scoraggiano.

“Qui non ci sono alberghi e bisogna avere con sé la caffettiera, il letto, la marmitta, il bicchiere, la lampada, il caffè, lo zucchero, salvo che non si voglia farne a meno.”

Louis Simond, Voyage en Italie et en Sicile, 1828

Tour italiano di Goethe nel 1786-88 (fonte)

Tra i consigli per il necessaire da viaggio troviamo molti oggetti e documenti che ancora oggi ci servono, e altri che invece abbiamo il lusso di poter lasciare a casa: una buona scorta di occhiali, tanti passaporti quanti sono gli stati italiani (allora divisi) che si vogliono visitare, carte e mappe (che spesso in loco non si trovano), lenzuola e federe, un pugnale per difendersi, bricchi di latta per bollire l’acqua, penne, temperini e inchiostro in polvere, aghi, fili e spille. Da ricordarsi anche la lavanda, poiché quattro o cinque gocce distribuite sul letto hanno il potere di allontanare cimici e pulci per la notte, e anche un marchingegno di ferro per chiudere le porte delle locande sprovviste di serratura. Insomma, ci vorrebbe la valigia di Newt Scamander per potersi portare dietro tutto!

Qualcuno esagera, e quando viene sottoposto ad un’ispezione, alla frontiera dell’Alta Savoia:

“Avevo due bauli. Uno era pieno di libri. Quando i gendarmi l’aprirono, fu come se avessero sollevato il coperchio del vaso di Pandora. Non avrebbero assunto un’espressione simile nemmeno se fosse stato pieno di cartucce e di polvere da sparo. Ai loro occhi i libri erano il corrosivo che distrugge il dispotismo e il potere dei preti, l’artiglieria che abbatte castelli e prigioni, gli occhi di lince che svelano l’inganno…”

William Hazlitt, Notes of a Journey through France and Italy, 1826

All’epoca, l’opinione di chi vede partire questi giovani avventurieri non sempre è favorevole, spesso infatti la pratica del viaggio viene travolta da critiche, prima fra tutte l’accusa di fomentare la scostumatezza dei ragazzi, fargli perdere tempo e denaro. Tra i “mediocri risultati” dei detrattori si annoverano solo “un notevole incentivo allo studio delle lingue straniere e la capacità di spogliarsi dei pregiudizi nazionali”. E vi pare poco? “Si viaggia per osservare costumi e maniere diverse, non per criticarli”, dice Montesquieu. Ancora oggi tra i motivi principali per intraprendere un’avventura come quella dell’Erasmus all’università, gli obiettivi e le aspettative sono molto simili.

Il viaggio, in realtà, non è affare di tutti. Per riuscire a stare fuori di casa per anni, bisogna far appello a tutte le proprie risorse. Ecco il ritratto che fa Gibbon della figura del viaggiatore:

“Costui deve possedere un’intensa ed inesauribile energia, sia di spirito che di corpo, che gli consenta di far ricorso ad ogni mezzo di trasporto e di sopportare con il sorriso sulle labbra ogni avversità relativa alla strada, al tempo e alla locanda dove trascorrere la notte. […] L’arte della vita con gli altri non si impara in uno studio”

Gli incontri che offre il viaggio non sono solo in carne e ossa: si viaggia, infine, anche per “conversare con gli uomini di altri secoli”, come sosteneva Cartesio.

Prima di salutarci, l’autore ci dà un consiglio in vista del nostro prossimo viaggio: al posto di una moderna Lonely Planet, scegliamo invece una guida di qualche secolo fa, per lasciare un attimo da parte la contemporaneità a volte superficiale, e scavare un po’ più al di sotto dei negozi di souvenir, delle catene di ristorazione e degli Airbnb gestiti da anonime multinazionali, e cercare invece le tracce vere di genti e storie.

Articolo di Manuela Ortis